先進医療

当院では以下の先進医療の治療が可能です。

- タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

- ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

- 膜構造を用いた生理学的精子選択術(Zymot)

- 子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)

- 子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)

- 子宮内膜受容能検査1(ERA)

- 子宮内膜受容能検査2(ERPeak)

- 子宮内膜刺激術(SEET法)

- 子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)

- 二段階胚移植術

- 次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査(POC)

- 抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査(β2GPIネオセルフ抗体検査)

採卵に伴う先進医療

タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

当院ではVitrolife社のEmbryoScope+ time-lapse sysytemを使用しています

内蔵カメラと顕微鏡を備えたインキュベーターの中で、胚の画像を一定間隔で写真撮影を行い、その写真を連続で写すことにより動画のように見る技術です。

インキュベーターから胚を取り出さない、安定した培養環境での状態で観察を行っていくことができ、2~5日間にわたって個々の胚のタイムラプス動画の作成ができますので、培養器から取り出すことなく正確な評価が可能となり、胚の選択の可能性を向上させることができます。

顕微授精に伴う先進医療

ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術 (PICSI)

PICSI(Physiologic intracytoplasmic sperm injection)とは顕微授精(ICSI)の一種で、ヒアルロン酸に結合した精子を選択して顕微授精(ICSI)を行う方法です。

DNA損傷を起こしていない成熟した精子はヒアルロン酸に結合するという性質を利用し、良好な精子を選別します。精子の形態学的評価だけではなく、精子の成熟度を判別しながら顕微授精を行うことができます。

このことからPICSIを行うことで、受精率だけでなく妊娠率や流産率が改善し、良好な妊娠成績が期待できます。

膜構造を用いた生理学的精子選択術

膜構造を用いた生理学的精子選択術とは、従来の方法と比較して精子 DNA 損傷を極力抑えるようにして精子を選別する技術です。

この方法では、特殊な膜構造を持つ装置を使用し、運動性が高く、形態的に良好な精子を選び出します。従来の遠心分離法では精子に物理的なダメージが加わる可能性がありましたが、この技術ではそのリスクを軽減できます。

精子に損傷を与えることが懸念される遠心分離を行わずに、運動性の高い機能的な精子を抽出し、顕微授精(ICSI)を行います。DNA 損傷の無い精子を選別し顕微授精(ICSI)を行うことで、胚発育や妊娠率・着床率・生産率の向上や流産率の低下が報告されています。

着床に伴う先進医療

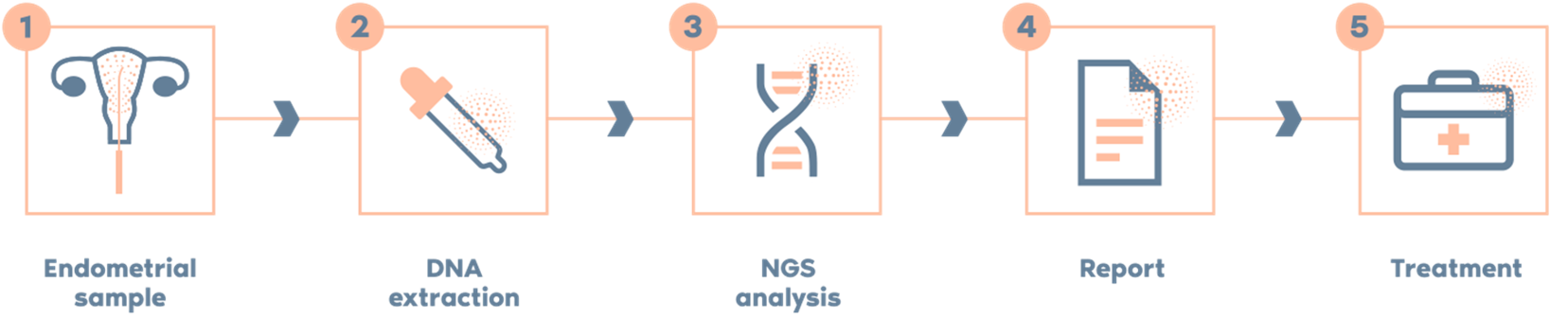

子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)

EMMA検査 (子宮内膜マイクロバイオーム検査)・ALICE検査( 感染性慢性子宮内膜炎検査)

EMMA検査とは?

より妊娠し易い子宮内環境を準備するために、子宮内膜の細菌細菌叢バランス解析をする検査です。

ALICE検査とは?

妊娠率を高めるために、慢性子宮内膜炎の原因菌を検出します。

子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ)

綿棒またはピペット(吸引方式採取器具)を用いて子宮内腔液を採取します。

その中に含まれる細菌の DNA を検査会社が専門の検査装置で分析し、ラクトバチルス属菌の割合を調べます。

検体に含まれる細菌の DNA を検査するため、ラクトバチルス以外の細菌、常在菌や細菌性腟症の原因となる細菌の割合も 1 回の検査で分かることもあり、治療に役立てられます

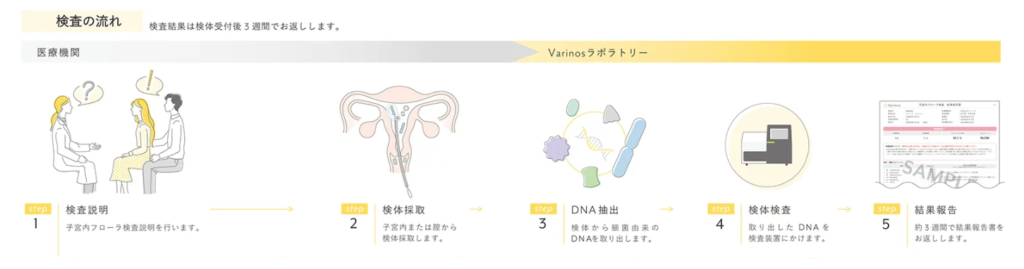

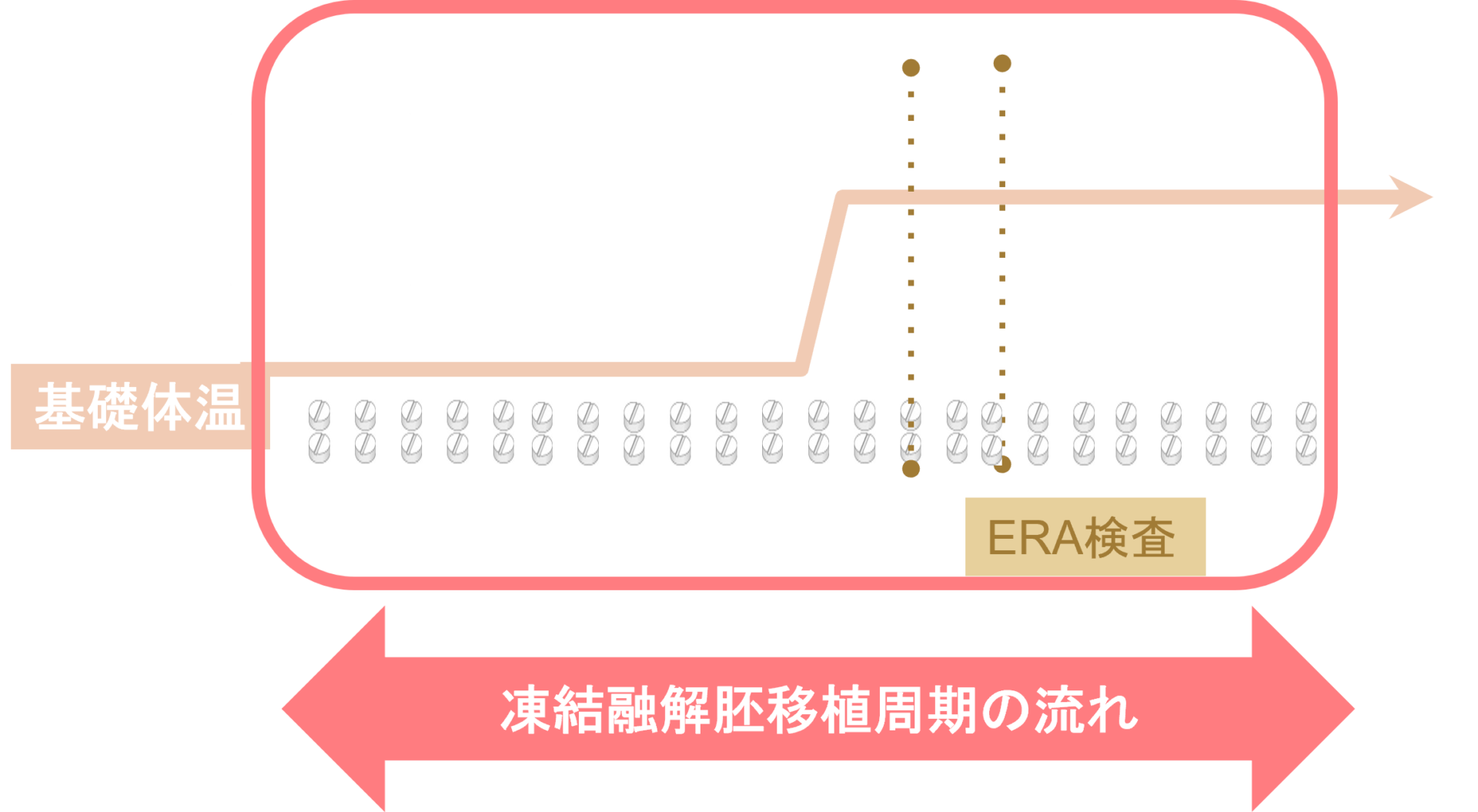

子宮内膜受容能検査1(ERA)

ERA(Endometrial Receptivity Analysis)検査

ERA検査は着床の窓を調べるための検査です。

移植周期と同様に内膜を育て、着床の準備が整う受容期に、ずれがないか着床の窓を特定するための遺伝子検査(ERA検査)を行います。

胚移植の最適なタイミング(着床の窓)には個人差があり、子宮内膜が受容可能な時期かを判断するのをお手伝いします。

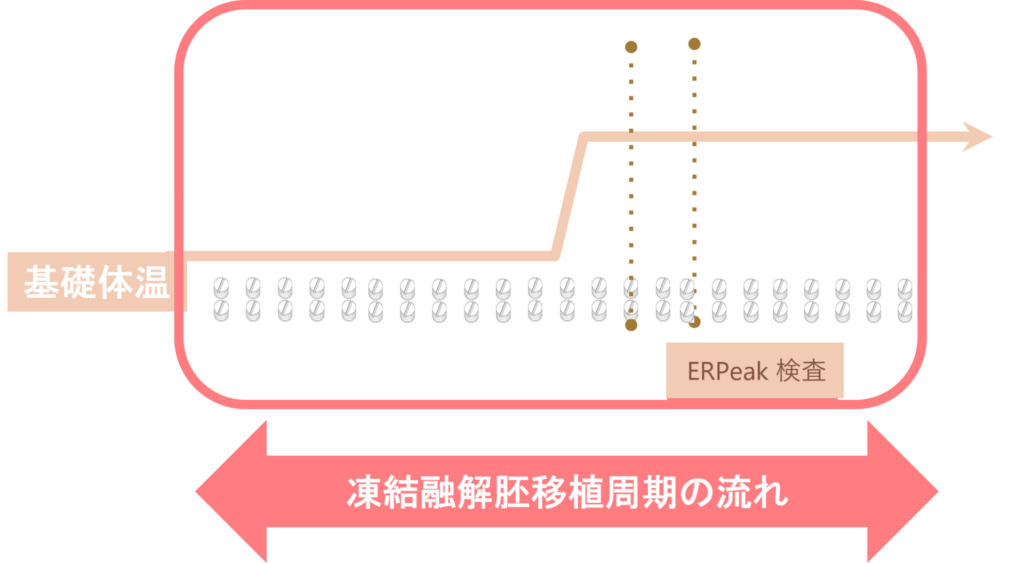

子宮内膜受容能検査2(ERPeak℠)

ERPeak℠ 検査

移植周期と同様に内膜を育て、 着床の準備が整う受容期に、ずれがないか着床の窓を特定するための遺伝子検査(ERPeak℠検査)を行います。

胚移植の最適なタイミング(着床の窓)には個人差があり、子宮内膜が受容可能な時期かを判断するのをお手伝いします。

-2.png)

移植に伴う先進医療

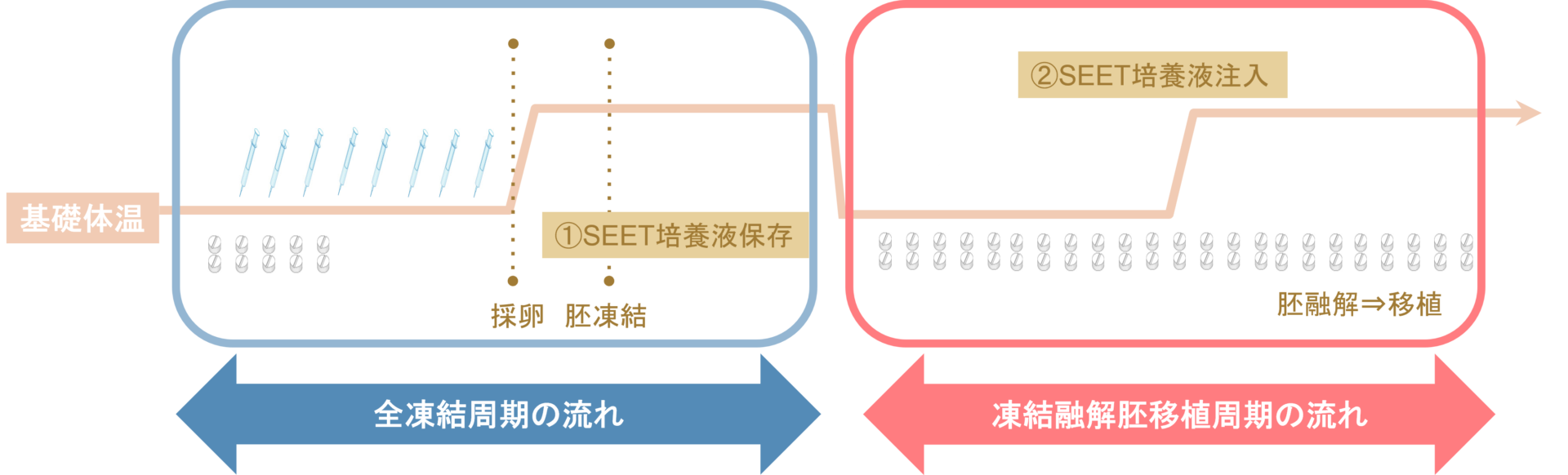

子宮内膜刺激術(SEET法)

子宮内膜刺激胚移植法:Stimulation of Endometrium –Embryo Transfer;(SEET 法)

まず、全凍結周期で胚盤胞を育てた培養液を凍結保管しておきます。

その後の凍結融解胚移植周期で、胚盤胞を移植する2~3日前に、保管した培養液を子宮内に注入し、より着床しやすい環境へと促します。

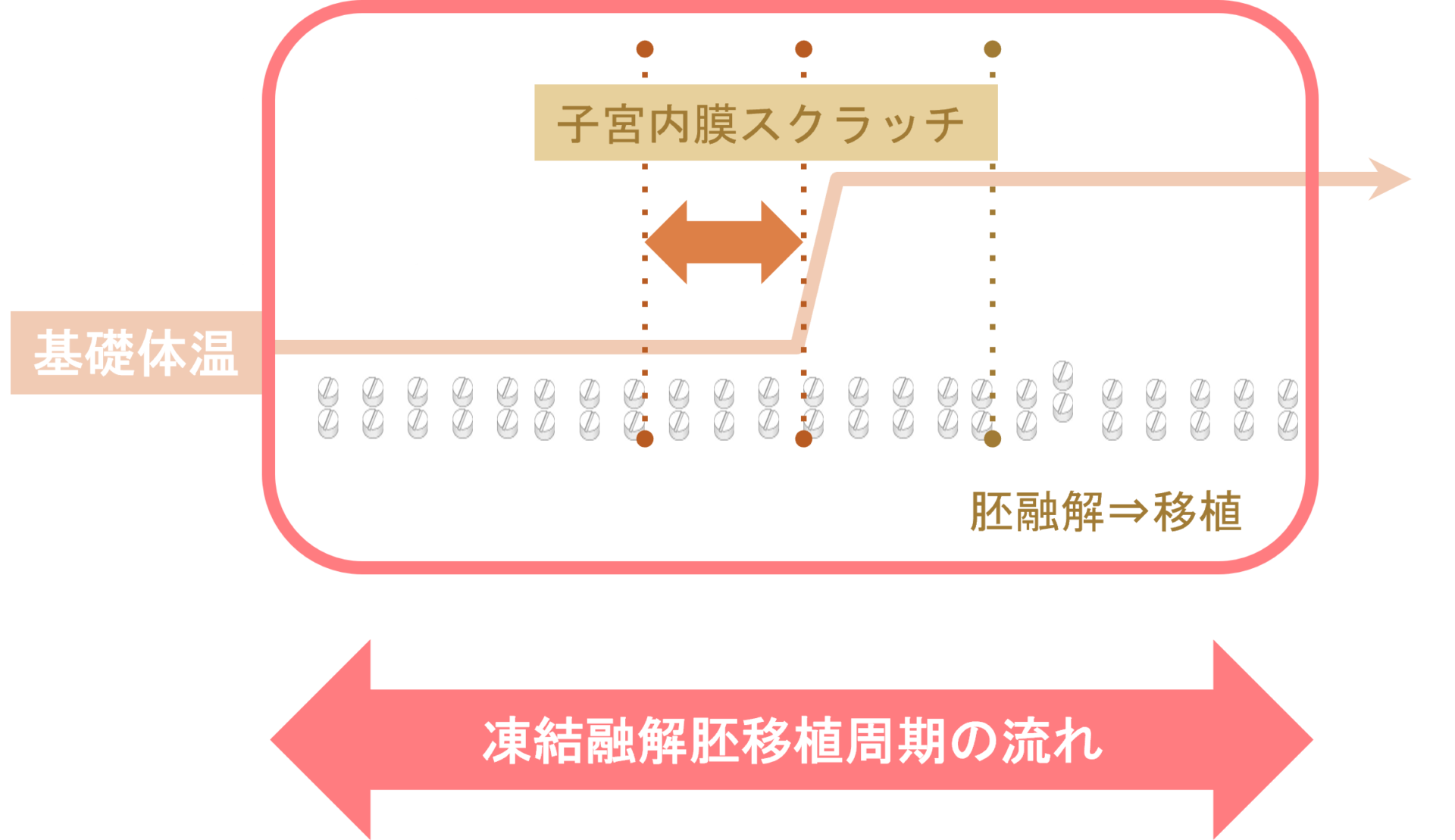

子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)

胚移植を行う予定の前周期の黄体期、あるいは胚移植周期の移植予定日の10~7日前に、子宮内膜をスクラッチ(擦過)をします。

スクラッチにより着床しやすい環境を促します。

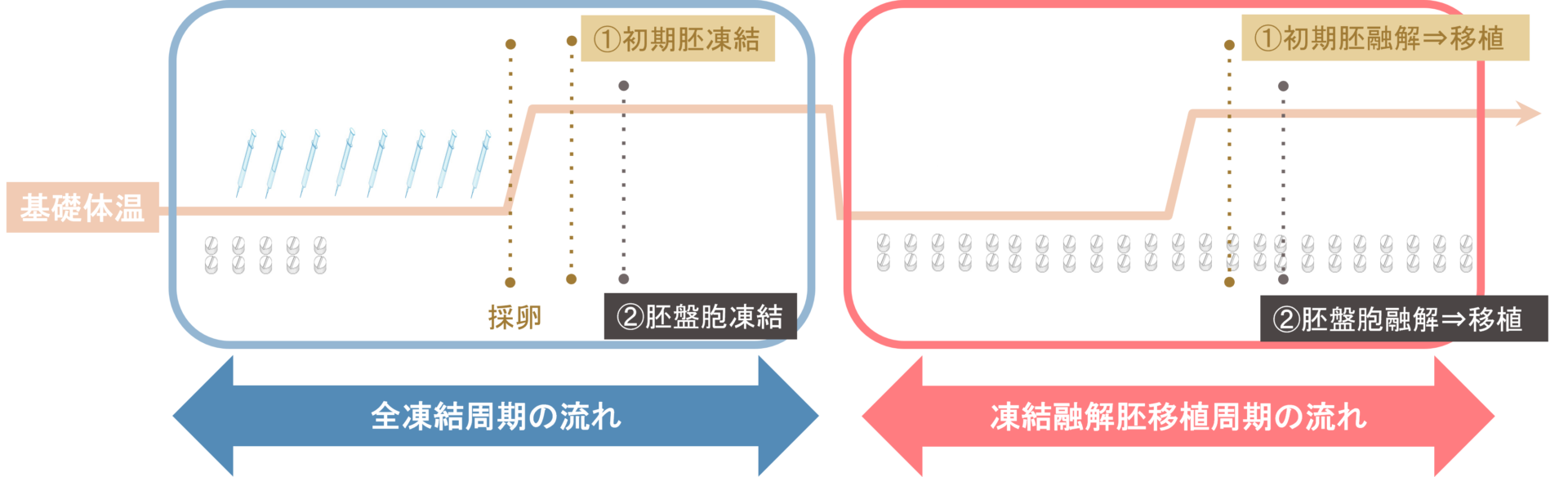

二段階移植法

まず、全凍結周期で初期胚と胚盤胞の凍結保管を行います。

その後の凍結融解胚移植周期で、初期胚移植を行い、その2~3日後に胚盤胞移植を行います。

不育に伴う先進医療

次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査(POC)

★過去に1回以上の流産歴があり、今回妊娠で臨床的に流産と診断された方が対象です。

★子宮内に流産胎児、絨毛が残存している場合、または、体外に排出されたが流産胎児・絨毛を回収できた場合に検査が可能となります。

「染色体 G-banding 法」では解析できない細菌の混入や壊死を起こした流死産絨毛組織(自然排出例など)、凍結した流死産絨毛組織に対しても染色体検査を可能となります。

染色体検査の結果をもとに流産や死産の原因を明らかにすることが、次回の妊娠に向けて、適切な治療方針の決定につながることが期待されます。

抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査(β2GPIネオセルフ抗体検査)

不育症の治療を補助するための新しい検査法です。

血栓傾向の病態は不妊症・不育症の原因の一つであり、β2GPIネオセルフ抗体検査は、血栓傾向の病態を検出します。

★対象疾患:2回以上の胎嚢確認後の流産の既往歴

★検査方法:採血による検査で、血液中の「β2GPIネオセルフ抗体」を測定し、流産や血栓症のリスク要因を調べます。

★検査結果と治療:検査が陽性の場合、低用量アスピリン療法やヘパリン療法などが推奨されており、妊娠率や生児獲得率が改善する可能性があります。

選定療養

選定療養とは追加費用を負担することで保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けることができる制度です。

医療上必要があると認められない、患者様の都合により行われる精子の凍結⼜は融解が対象となります。

保険診療(体外受精・顕微授精)との併用が可能です。